ÉTUDE URBAINE DE VIC-SUR-SEILLE

Analyse typo-morphologique / École de Chaillot

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA COMMUNE :

Vic-sur-Seille est une commune du département de la Moselle, appartenant à l’arrondissement de Château-Salins. La localité, qui est traversée par la rivière « la Seille », est implantée dans la plaine du Saulnois et fait partie du Parc Naturel Régional de Lorraine.

CROISSANCE URBAINE :

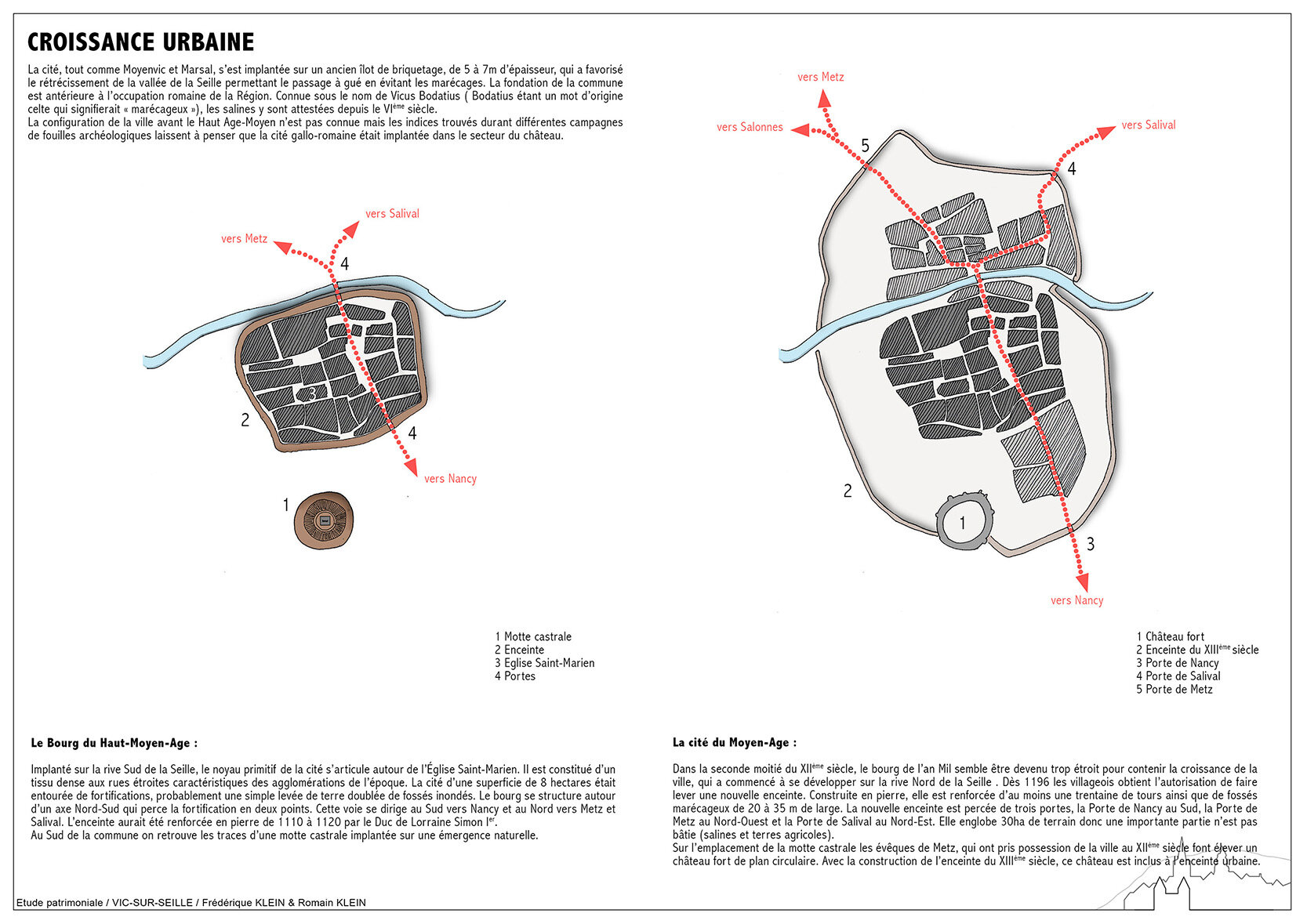

La cité, tout comme les communes voisines de Moyenvic et Marsal, s’est implantée sur un ancien îlot de briquetage, qui a favorisé le rétrécissement de la vallée de la Seille permettant le passage à gué en évitant les marécages. La fondation de la commune est antérieure à l’occupation romaine de la Région. Connue sous le nom de Vicus Bodatius, les salines y sont attestées depuis le VIème siècle.

La configuration de la ville avant le Haut Age-Moyen n’est pas connue mais les indices trouvés durant différentes campagnes de fouilles archéologiques laissent à penser que la cité gallo-romaine était implantée dans le secteur du château.

Le Bourg du Haut-Moyen-Age :

Implanté sur la rive Sud de la Seille, le noyau primitif de la cité s’articule autour de l’Église Saint-Marien. Il est constitué d’un tissu dense aux rues étroites caractéristiques des agglomérations de l’époque. La cité d’une superficie de 8 hectares était entourée de fortifications, probablement une simple levée de terre doublée de fossés inondés. Le bourg se structure autour d’un axe Nord-Sud qui perce la fortification en deux points. Cette voie se dirige au Sud vers Nancy et au Nord vers Metz et Salival.

La cité du Moyen-Age :

Dans la seconde moitié du XIIème siècle, le bourg de l’an Mil semble être devenu trop étroit pour contenir la croissance de la ville, qui a commencé à se développer sur la rive Nord de la Seille . Dès 1196 les villageois obtiennent l’autorisation de faire lever une nouvelle enceinte. Construite en pierre, elle est renforcée d’au moins une trentaine de tours ainsi que de fossés marécageux de 20 à 35 m de large. La nouvelle enceinte est percée de trois portes, la Porte de Nancy au Sud, la Porte de Metz au Nord-Ouest et la Porte de Salival au Nord-Est. Elle englobe 30ha de terrain donc une importante partie n’est pas bâtie (salines et terres agricoles).

Sur l’emplacement de la motte castrale les évêques de Metz, qui ont pris possession de la ville au XIIème siècle font élever un château fort de plan circulaire. Avec la construction de l’enceinte du XIIIème siècle, ce château est inclus à l’enceinte urbaine.

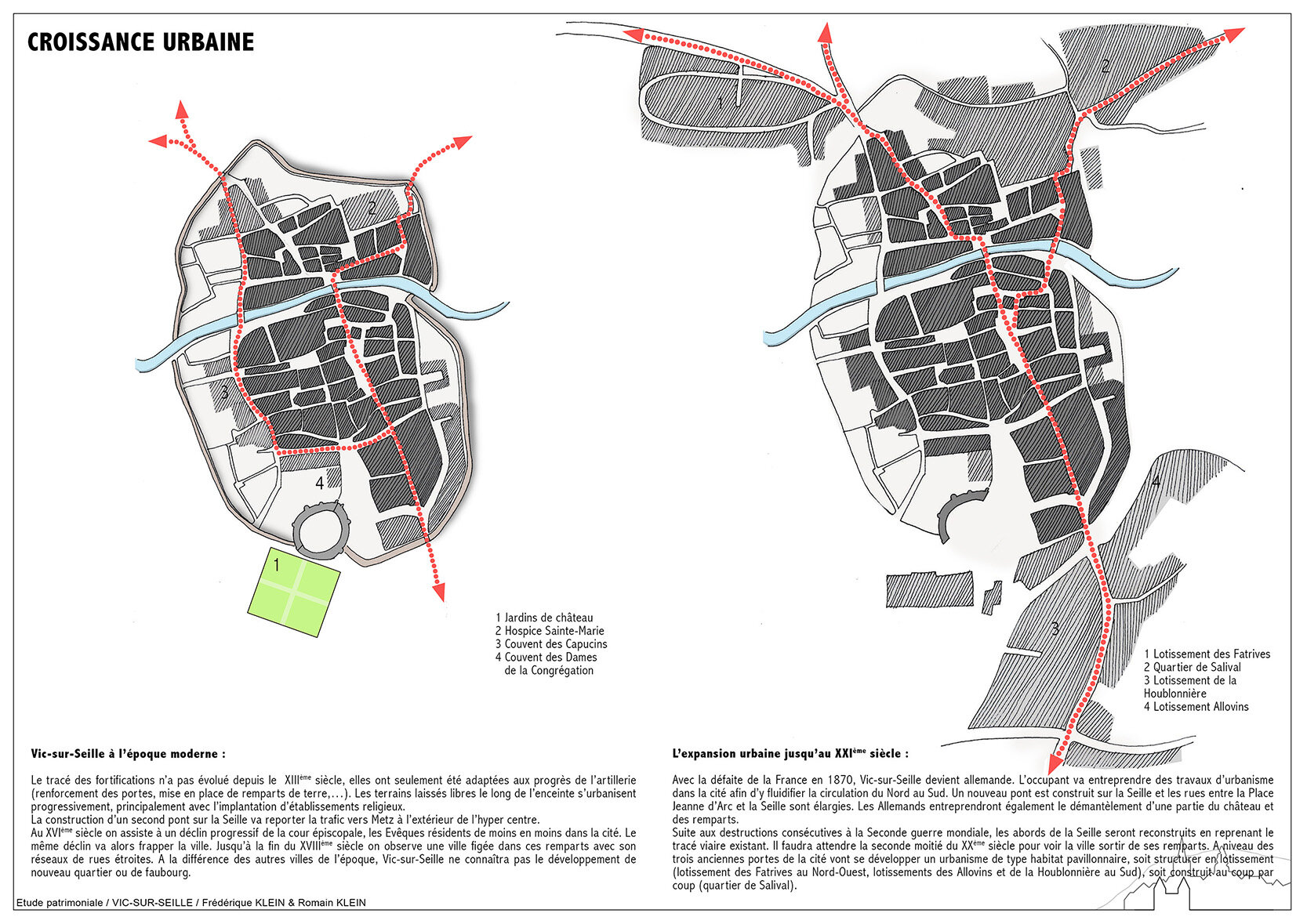

Vic-sur-Seille à l’époque moderne :

Le tracé des fortifications n’a pas évolué depuis le XIIIème siècle, elles ont seulement été adaptées aux progrès de l’artillerie (renforcement des portes, mise en place de remparts de terre,…). Les terrains laissés libres le long de l’enceinte s’urbanisent progressivement, principalement avec l’implantation d’établissements religieux.

La construction d’un second pont sur la Seille va reporter la trafic vers Metz à l’extérieur de l’hyper centre.

Au XVIème siècle on assiste à un déclin progressif de la cour épiscopale, les Évêques résidant de moins en moins dans la cité. Le même déclin va alors frapper la ville. Jusqu’à la fin du XVIIIème siècle on observe une ville figée dans ces remparts avec son réseaux de rues étroites. A la différence des autres villes de l’époque, Vic-sur-Seille ne connaîtra pas le développement de nouveau quartier ou de faubourg.

L’expansion urbaine jusqu’au XXIème siècle :

Avec la défaite de la France en 1870, Vic-sur-Seille devient allemande. L’occupant va entreprendre des travaux d’urbanisme dans la cité afin d’y fluidifier la circulation du Nord au Sud. Un nouveau pont est construit sur la Seille et les rues entre la Place Jeanne d’Arc et la Seille sont élargies. Les Allemands entreprendront également le démantèlement d’une partie du château et des remparts.

Suite aux destructions consécutives à la Seconde guerre mondiale, les abords de la Seille seront reconstruits en reprenant le tracé viaire existant. Il faudra attendre la seconde moitié du XXème siècle pour voir la ville sortir de ses remparts. Au niveau des trois anciennes portes de la cité vont se développer un urbanisme de type habitat pavillonnaire, soit structurer en lotissement, soit construit au coup par coup.

TYPOLOGIE ARCHITECTURALE :

La Maison de ville /

C’est le type le plus répandu dans la commune. Il se développe au cours de la fin du XVIIème siècle jusqu’au tout début du XIXème siècle et remplace un bâti pré-existant. Toutefois certaines maisons ont gardé une structure ancienne dont seule la façade fut reconstruire au XVIIIème siècle à l’image de certains bâtiments de la Place du Palais. Maison unifamiliale, elle est construite sur une parcelle quadrangulaire plutôt étroite.

La Maison de notable /

La cité conserve un nombre important de maisons de notable de grande qualité. Construite à partir du début du XVIIème siècle, âge d’or de la cité, elles sont les vestiges d’un passé glorieux.

Édifiées sur une période assez courte (vers 1620-1640), ces demeures présentent une grande homogénéité stylistique puisée dans le langage de l’architecture post-renaissance.

La Maison de manœuvre /

Il s’agit de maisons unifamiliales construites par des ouvriers agricoles qui étaient employés sur les terres des riches laboureurs. Bâti rudimentaire de petite taille (2 travées), il a énormément souffert dans le temps. Certainement beaucoup plus répandu à l’origine, on n’en compte aujourd’hui qu’une petite quarantaine d’exemples, principalement localisée sur la rive la plus pauvre de la Seille, la rive Nord. L’essentiel du corpus conservé date du XIXème siècle. Le manœuvre possédé généralement un lopin de terre sur lequel il cultivait la vigne pour sa consommation personnelle ce qui explique la présence quasi généralisée de cave. Totalement enterrée, elle permet de conserver le vin dans de bonnes conditions de température, d’hygrométrie et d'obscurité.

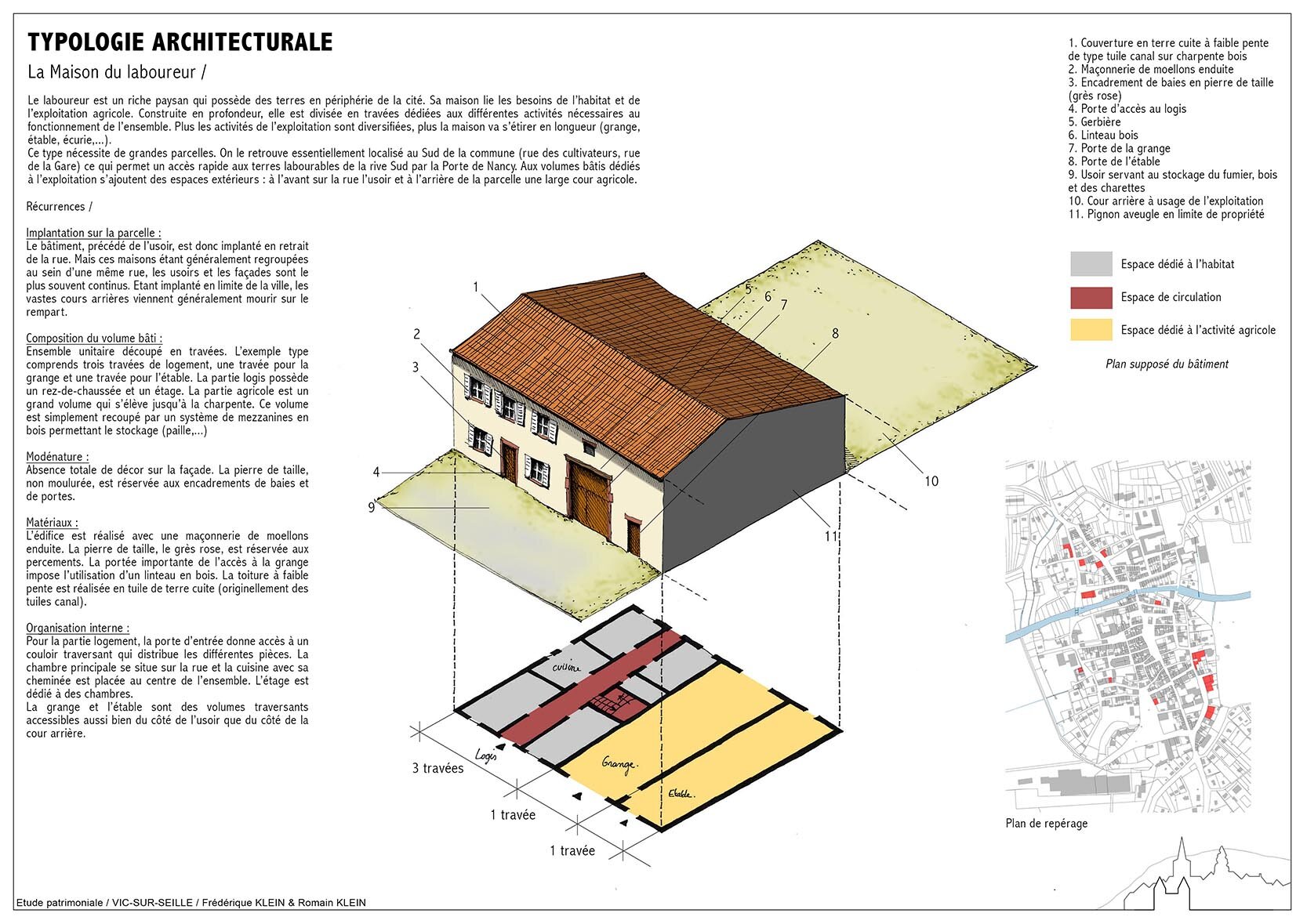

La Maison du laboureur /

Le laboureur est un riche paysan qui possède des terres en périphérie de la cité. Sa maison lie les besoins de l’habitat et de l’exploitation agricole. Construite en profondeur, elle est divisée en travées dédiées aux différentes activités nécessaires au fonctionnement de l’ensemble. Plus les activités de l’exploitation sont diversifiées, plus la maison va s’étirer en longueur (grange, étable, écurie…).

Ce type nécessite de grandes parcelles. On le retrouve essentiellement localisé au Sud de la commune (rue des cultivateurs, rue de la Gare) ce qui permet un accès rapide aux terres labourables de la rive Sud par la Porte de Nancy. Aux volumes bâtis dédiés à l’exploitation s’ajoutent des espaces extérieurs : à l’avant sur la rue l’usoir et à l’arrière de la parcelle une large cour agricole.

La Maison de la Reconstruction /

Il s’agit d’une maison unifamiliale construite après les destructions de la Seconde guerre mondiale. Elles se situent principalement sur les rives de la Seille, théâtre des principales destructions. Il s’agit d’un bâti plutôt modeste même si certains exemplaires montrent une recherche plus importante au niveau du traitement de la porte d’entrée ou le recourt à un bossage de pierre sur le soubassement. Regroupées en ensemble (rue des Tanneurs, rue des Petites Salines…), elles présentent une certaine variété au niveau de la composition des façades et de la répartition des percements.

LES ENJEUX : A l’échelle du grand paysage

CONSTAT / Depuis le grand paysage la commune est encore perçue comme un ensemble homogène lové au fond de la vallée de la Seille. Autrefois entourée d’un paysage caractéristique du Saulnois que l’Homme a façonné pendant des siècles, cette vision tend à disparaître depuis le milieu du XXème siècle par :

1. L’enfrichement des coteaux

2. La disparition de la ceinture verte et des remparts

3. L’étalement urbain

LES ENJEUX : A l’échelle de la ville intra-muros

CONSTAT / Malgré ses qualités architecturales, le bâti du centre-ville peine à séduire la population qui préfère opter pour un habitat pavillonnaire hors les murs. Pour lutter contre l’étalement urbain qui mite le paysage environnant la commune, une revitalisation du centre ancien est indispensable. On y constate actuellement :

1. Un patrimoine bâti délaissé

2. Des espaces publics mal-adaptés

3. Un site du château déqualifié

PISTE DE TRAVAIL : A l’échelle du grand paysage

Reconquérir les coteaux

Préserver la ceinture verte et les remparts

PISTE DE TRAVAIL : A l’échelle de la ville intra-muros

Reconquérir le bâti patrimonial du centre-ville

1. Se réapproprier le bâti ancien

A. Entretenir et restaurer le patrimoine bâti de la commune

B. Adapter le bâti aux usages contemporains

C. Réutiliser les anciens ensembles agricoles

Revaloriser les espaces publics

1. Requalifier les places publiques / exemple de la Place du Palais

2. Traiter les entrées de ville

3. Redonner une lisibilité aux usoirs

4. Gérer le stationnement automobile

Rendre sa visibilité au château

Étude réalisée en 2019 en binôme avec Frédérique KLEIN dans le cadre du DSA de l’École de Chaillot.